(一)从小受家庭文化熏陶

1896年1月,陈潭秋出生于湖北黄冈县陈策楼村一个书香之家。他祖父陈畴中过举人,终生在乡间教书,是当地名流。父亲陈厚怙,一生守田躬耕;母亲龚莲馨,操持家务。

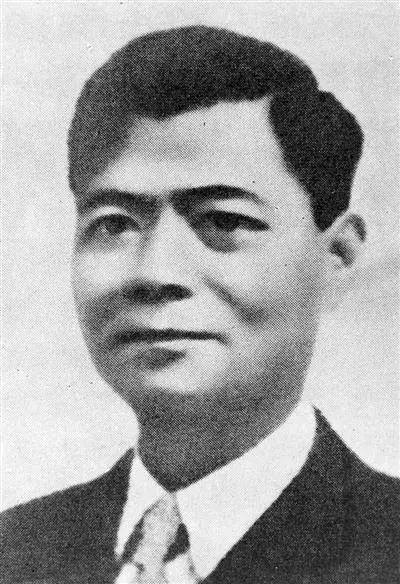

|

陈潭秋(图片来源:学习强国)

陈潭秋兄弟姐妹共十人,八男二女,他排行第七。陈潭秋的五哥陈树三是同盟会会员,参加过辛亥革命,曾在孙中山南京临时政府陆军部任职,后不幸逝世。陈树三十分关心陈潭秋的学业和成长,亲手将陈潭秋头上的长辫子剪去,送他到族办的聚星学校读书,并且再三教育弟弟,不要死读书,要善观察、勤思考。

(二)励志求学 接纳新思想

1912年,陈潭秋考入湖北省立武昌第一中学,1915年毕业后进入私立武昌中华大学补习了一段时间,1916年至1919年在国立武昌高等师范学校英语部读书。为求学,陈潭秋变卖了自己分得的六七亩田、两间房,还负债数百元。读书期间,陈潭秋广泛阅读进步书刊,接受新思想新文化,誓言“要澄清这混浊世界”。

(三)思想上接受共产主义

在1919年的五四运动中,他积极参加武汉地区的反帝爱国运动,成为学生爱国运动的先驱者,陈潭秋被推选为武汉学生代表之一,到上海联络各学联。同年夏,他出席全国学联成立大会,在上海和董必武相识,两人一见如故,相谈甚欢,并建立起志同道合的革命友谊。他通过阅读陈独秀主办的《新青年》杂志,并经董必武介绍,在思想上接受了共产主义,同年大学毕业后,他担任了湖北人民通讯社记者。

(五)参与创建武汉共产主义小组

1920年春,董必武在陈潭秋的协助下,在湖北省教育会西北角涵三宫街南面小巷的清朝支郡师范甲丙堂旧址创办私立武汉中学,陈潭秋到董必武主持的武汉中学兼任英语教员。此后,陈潭秋等人以武汉中学为基地进行革命宣传和组织工作,为在湖北建立共产党的早期组织做必要准备,该校后来成为了湖北建党的发源地。1920年秋,董必武在武昌抚院街寓所里秘密召集陈潭秋等人,发起成立了共产主义研究组,随后又建立了半公开的社会主义青年团。

(六)引领工人运动

1921年7月,陈潭秋同董必武一起去上海参加中共一大,会后在中共武汉区委分管组织工作。1922年1月和2月,陈潭秋参与领导的汉口江岸京汉铁路工人俱乐部和武昌徐家棚粤汉铁路工人俱乐部先后成立。1922年春天,陈潭秋来到武昌高等师范附属小学任教,在他的培养下,一大批学子走上革命道路。

1923年,京汉铁路工人大罢工爆发,陈潭秋是组织者之一,事后遭通缉,转赴安源从事职工教育。1924年秋潜回武汉,组建中共武汉地委并担负领导职责。1927年7月,陈潭秋因身份暴露转赴江西任省委书记,秘密配合南昌起义。翌年他调任顺直省委(北方局)任组织部部长,后曾到中央组织部协助周恩来工作。

(七)指引林祥谦走上革命道路

“二七”大罢工的烈士林祥谦的事迹天下传扬,而指引他走上革命道路的正是陈潭秋。1922年以后,陈潭秋以记者身份经常深入工厂和京汉铁路,调查疾苦,并办工人识字班。当时刚刚由包惠僧介绍入党的工人项德龙(后改名项英)向他汇报,说江岸机器厂有一个青年工人林祥谦在同伴中好打抱不平,威信很高。于是,陈潭秋便约他见面。

出身贫苦的林祥谦当时在社会上一直被人看不起,想不到一个大学毕业的记者能来见自己,还主动提出交朋友,心中很感动。陈潭秋便经常与他促膝谈心,从工人为什么受压迫谈起,直讲到只有实行共产主义才是最后解放之路。林祥谦有了阶级觉悟后,要求加入党组织,并和项德龙等出面组织建立工人俱乐部,并担任了江岸分工会的委员长。

1923年2月京汉铁路工人举行罢工,军阀吴佩孚派兵镇压,林祥谦被捕后拒绝下复工命令而遭杀害。在军队包围江岸工人俱乐部,外面枪声大作时,陈潭秋让其他同志转移,自己率几个工人坚持到深夜才撤离。“二七”斗争虽然失败,史册上却留下了他们的姓名。

(八)筹备军粮支援革命战争

1933年初,陈潭秋来到中央苏区工作,后任福建省委书记。次年1月,在瑞金召开的中华苏维埃共和国第二次代表大会上,他被选为中央执行委员和中央政府粮食部部长。

从事征粮工作的根本目的是为了支援革命战争。那时,王明“左”倾错误统治着临时中央,特别是在当时“一切为了前线”的口号下,往往容易产生忽视和轻蔑根据地人民群众生活的倾向。

陈潭秋发现有些地方搞“大人小人每人一升,大户小户每户一斗”的平均摊派、强征硬索。他要求各区、乡征粮员要成为宣传员、服务员,还要成为侦察员,要使群众理解勒紧裤带支援前线的意义,让富裕的群众主动积极上交余粮,对一些特别困难的群众家庭,不仅不能向其摊派军粮,还要给予适当补救,征粮员征购军粮的根本途径在于发现隐瞒粮食、暗地里搞贩运的粮食大户。

陈潭秋带头深入到群众当中去。有一次,他来到瑞金壬田村,群众反映这几天晚上常有一些不认识的人从村东刘长根家挑着谷子走。刘长根是本村一个有名的痞子,红军来之前,他常与当地土豪往来。苏维埃政府建立后,他在苏区干部面前哭哭闹闹要救济,而他从不去耕耘管理政府分给他的田,家里没几样像样的东西,却一天到晚喝得醉熏熏的。最近一段时间他行为异常,好像得了什么病,整天将自己关在房子里,一早一晚就在自己的房前屋后或蹲或坐,从不离远。

为了探明实情,陈潭秋从村里找了个平时与刘长根要好的青年到他家侦察,结果发现内屋的稻草里面都是黄澄澄的谷子。陈潭秋得知后立即组织了十几个干部群众闯进了他家。刘长根见势不妙,先是威胁,接着又耍赖。陈潭秋见状怒斥道:“苏维埃政府要你做人,你不做,田分给你,你不种,老实交代,这些谷子是哪里来的?要不老实,苏维埃政府决不饶你!”

刘长根意识到这决不是闹着玩的,一下子瘫倒在地。原来,这是本村地主刘炳富、刘炳裕兄弟存放在他家的一部分余粮,刘炳富、刘炳裕已与长汀古城一粮贩私下商定出售。为了保险起见,刘氏两兄弟分批将粮食存放在刘长根家,而后商贩派人到刘长根家偷运。刘炳富、刘炳裕还答应给刘长根十担谷子作报酬。

陈潭秋没有简单处理刘长根,对他进行了一番教育,刘长根表示要将功折罪。自此,刘长根多长了几个心眼,一有机会他就向挑粮来的人打探粮食是从哪里挑来的,从而得知刘炳富、刘炳裕的粮食分藏在什么地方,有的藏在破庙里,有的埋在地下。刘长根将打听到的线索全都向陈潭秋报告。

陈潭秋得到情报后心里十分高兴,先布置人将刘炳富、刘炳裕严加扣押看管,然后组织了几十个青年干部分头去挑他们藏的粮食。这一来,繁重的春季筹粮任务只用了一个半月的时间就完成了。

(九)下田割稻筹粮万担

1934年秋天,中央红军决定实施战略转移,筹措粮食的重担落在陈潭秋身上。他率领部属跑遍了中央苏区闽西、赣南20多个县,了解农民的土地情况、种粮情况,制定出符合实际的农民纳粮政策,保障了中央红军反“围剿”作战和中央机关的粮食所需。

那时正是闽西、赣南秋粮收割的季节,他在两个月时间里,动员各地的农民为8万多即将长征的红军将士筹措了万担粮食。为筹措粮食,陈潭秋还跟农民一起下田割稻。中央红军开始长征后,陈潭秋与瞿秋白、何叔衡、项英、陈毅、毛泽覃等留在闽西、赣南,坚持斗争。

(十)一封家书托付骨肉

1933年2月,中共临时中央被迫由上海向中央苏区转移,在临行前,时任中共江苏省委秘书长的陈潭秋给在湖北黄冈老家的三哥、六哥写了一封家信。

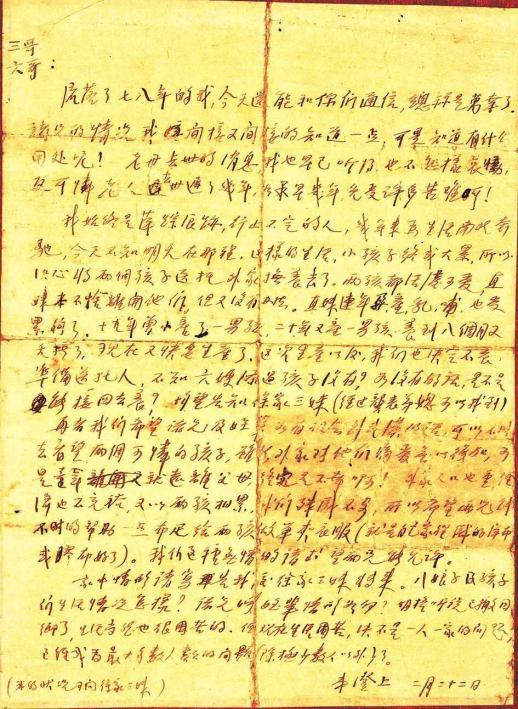

|

陈潭秋遗札。湖北省博物馆供图(图片来源:学习强国)

这封信既不撕心裂肺,也无豪言壮语,只以绵绵絮语谈论家常,主要内容就是因他工作变动而托付孩子。然而,在平淡的腔调里,在骨肉分离、夫妻忍别的情境中,共产党员坚若磐石的信念却跃然纸上!

三哥、六哥:

流落了七八年的我,今天还能和你们通信,总算是万幸了。诸兄的情况我间接又间接的(地)知道一点,可是知道有什么用处呢!老母去世的消息,我也早已听得,也不怎样哀恸,反可怜老人去世迟了几年,如果早几年,免受许多苦难呵!

我始终是萍踪浪迹、行止不定的人,几年来为生活南北奔驰,今天不知明天在那(哪)里。这样的生活,小孩子终成大累,所以决心将两个孩子送托外家抚养去了。两孩都活泼可爱,直妹本不舍离开他们,但又没有办法⋯⋯现在又快要生产了。这次生产以后,我们也决定不养,准备送托人,不知六嫂添过孩子没有?如没有的话,是不是能接回去养?均望告知徐家三妹(经过龚表弟媳可以找到)。

再者我们希望诸兄及侄辈如有机会到武汉的话,可以不时去看望两个可怜的孩子,虽然外家对他们痛(疼)爱无以复加,可是童年就远离父母终究是不幸啊!外家人口也重,经济也不充裕,又以两孩相累,我们殊感不安,所以希望两兄能不时的(地)帮助一点布匹给两孩做单夹衣服(就是自己家里织的洋布或胶布好了)。我们这种无情的请求望两兄能允许。

家中情形请写(信)告我。交徐家三妹转来。八娘子及孩子们生活情况怎样?诸兄嫂侄辈情形如何?明格听说已搬回乡了,生活当然也很困苦的,但现在生活困苦,决不是一人一家的问题,已经成为最大多数人类的问题(除极少数人以外)了。

(我的状况可问徐家三妹)。

弟澄上二月二十二日

以陈潭秋、徐全直夫妇为代表的革命先烈,为了党和国家的事业,不惜割舍骨肉、牺牲自己的感人事迹和奉献精神,让我们受到了深刻的思想洗礼。

(十一)突围途中右耳负伤

1934年10月,中央红军主力开始长征后,陈潭秋留在中央苏区坚持游击战争,任中共苏区中央分局委员兼组织部部长。在游击作战中,他身先士卒,陈潭秋和他率领的部队突围转移,几乎无日不战。1935年2月,担任中央苏区特派员的陈潭秋在向闽东南地区转移时,为了躲开敌人的追捕,带领战士选择从根本无路的闽西大山突围,不慎跌入深谷,右耳廓被刮掉,头部受重伤,所幸被树枝挡住没有牺牲。

(十二)撤离新疆时,他把自己放在最后一批

“我好像从来就没有见过亲生妈妈徐全直,同样也不熟悉我父亲。因为我出生时父亲在中央苏区,后来他与陈云同志经上海去了莫斯科,在共产国际工作几年后,又去新疆担任八路军驻新疆办事处负责人,直至1943年牺牲。”陈志远对长江日报记者说。

“战友音容永世违,斗生业绩有光辉。如闻謦欬精神振,展诵遗篇识所归。”这是曾任中华人民共和国代主席的董必武1959年3月为陈潭秋写下的悼念诗。

1942年7月,党中央决定共产党人全部撤离新疆,在分三批撤离的名单中,陈潭秋把自己放在最后一批,最后不幸被捕。他说,只要这里还有一个同志,我就不能走。

在敌人的监牢里,陈潭秋面对毒打等各种折磨,表现出一个共产党员的坚定和勇敢。1943年9月27日深夜,在反动军阀盛世才授意下,李英奇、张思信、邱毓熊等3名刽子手用极其残忍的手段将陈潭秋秘密杀害。

(十三)职业教育开先河

习近平同志指出,开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神,是中国革命精神之源,也是“红船精神”的深刻内涵。

广西城市职业大学作为全国首批、广西第一所职业本科大学,不仅首开了职业教育的先河,更要成为职业教育勇攀高峰的“登山第一人”,成为行业的翘楚!力争创办出职业教育的特色,成为国内一流的职业大学,努力为社会培养更多具有工匠精神的职业人才。城大坚持实事求是闯新路,为职业教育开先河的做法,正契合了“红船精神”的实事求是,敢闯新路的精神。

文章来源:

回复

回复

0

0

回复

回复

0

0

回复

回复

0

0

回复

回复

0

0

回复

回复

0

0

回复

回复

0

0

桂ICP备05004842号

桂ICP备05004842号