为什么说土地革命摧毁了反动统治的社会基础?——“耕者有其田”最终实现。土地革命时期在苏区开启的土地革命运动,由于蒋介石对根据地的“围剿”而时断时续。

抗日战争全面爆发后,中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾,中国共产党为了促成抗日民族统一战线的建立,提出“在全国停止没收地主土地”的主张,决定以减租减息作为解决农民土地问题的基本政策。

减租减息政策,是在保障工农群众基本利益不受侵害的前提下,对各个抗日阶层利益的一种调节,其目的是为了动员团结一切社会力量抗日。一方面,地主要减租减息,改善农民的生活;另一方面,农民要交租交息,以照顾地主的利益。

经过减租减息,农民得到了经济实惠,提高了参加生产和抗日斗争的积极性,推动了农业生产的发展。可是,随着抗日战争的胜利和内战的爆发,中国共产党迫切需要组织和依靠解放区的人民群众在人力、物力、财力等方面支援人民解放军,使解放战争成为有广大人民群众参加的人民战争。为了适应国内革命战争的需要和满足广大农民对土地的要求,中国共产党更加深入地开展土地制度改革的运动。

1946年5月4日,中共中央发布了“五四指示”,决定将抗日战争时期实行的减租减息政策改为没收地主土地分配给农民,实行“耕者有其田”的政策。到1947年下半年,解放区2/3的地方已基本解决了土地问题。

随着解放战争的顺利进行,解放区的土地改革运动也日益向更深处开展。

1947年7—9月,在刘少奇主持下,中共中央工作委员会在河北省建屏县(今属平山县)西柏坡村召开全国土地会议,通过了《中国土地法大纲》。会上,在讲到土地问题的重要性时,刘少奇说:“解决土地问题是直接关系到几百万几千万人的问题,就全中国来说,是几万万人的问题。这直接是农民的利益,同时也是全民族的利益,是中国人民最大的最长远的利益,是中国革命的基本任务。”他强调指出,要解决力量对比关系,就要依靠老百姓,实行土地改革。

《中国土地法大纲》明确规定:“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度。”这就公开举起了废除封建地主土地所有制的革命旗帜。

《中国土地法大纲》还规定了彻底平分土地的基本原则:乡村中一切地主的土地及公地,由乡村农会接收,连同乡村中其他一切土地,按乡村全部人口,不分男女老幼,统一平均分配,在土地数量上抽多补少、质量上抽肥补瘦,使全乡村人民均获得同等的土地,并归各人所有。

《中国土地法大纲》是抗日战争胜利后中国共产党公开颁布的第一个关于土地制度改革的纲领性文件。它对于新老解放区的土地改革运动起到了巨大的推动作用。分得土地的农民不但踊跃参军参战,承担起艰巨的战斗任务和勤务工作,而且筹措了大量粮草、被服等物资支援子弟兵。在解放战争的3年中,晋冀鲁豫解放区参军农民累计达148万人,山东解放区先后有59万青年参军,700万民工随军征战。

在有关淮海战役的回忆录里不乏这样的记载:从胶东来的民工,几乎每人身带一张狗皮,挂一个小瓢,推一辆小车,千里迢迢地把粮食送到前线,可自己却舍不得多吃一粒粮食。他们冒着飞机轰炸、炮火杀伤的危险,坚决完成任务。他们脚上像擦了油一样,越走越快,与野战军并肩前进。

据统计,在整个淮海战役期间,共调动民工500多万人,征集大小车88万辆、担架20万副、挑子30万副,筹运粮食4.8亿公斤……

正是这一组组惊人的数字,使人民解放军在淮海战役中以劣势的武器打败了装备精良的国民党军队。难怪陈毅在评价淮海战役中群众工作的作用时说:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。”

那么,到底是一种什么力量,让群众冒严寒、忍饥饿也要支援人民子弟兵?

这种力量就来源于中国共产党通过轰轰烈烈的土地改革运动,消灭了封建地主土地所有制,彻底打碎了几千年来套在农民身上的封建枷锁,使亿万农民在政治上、经济上获得了解放,并由此迸发出难以估量的革命热情。中国共产党通过土地改革赢得了农民,也就赢得了全国性的胜利。

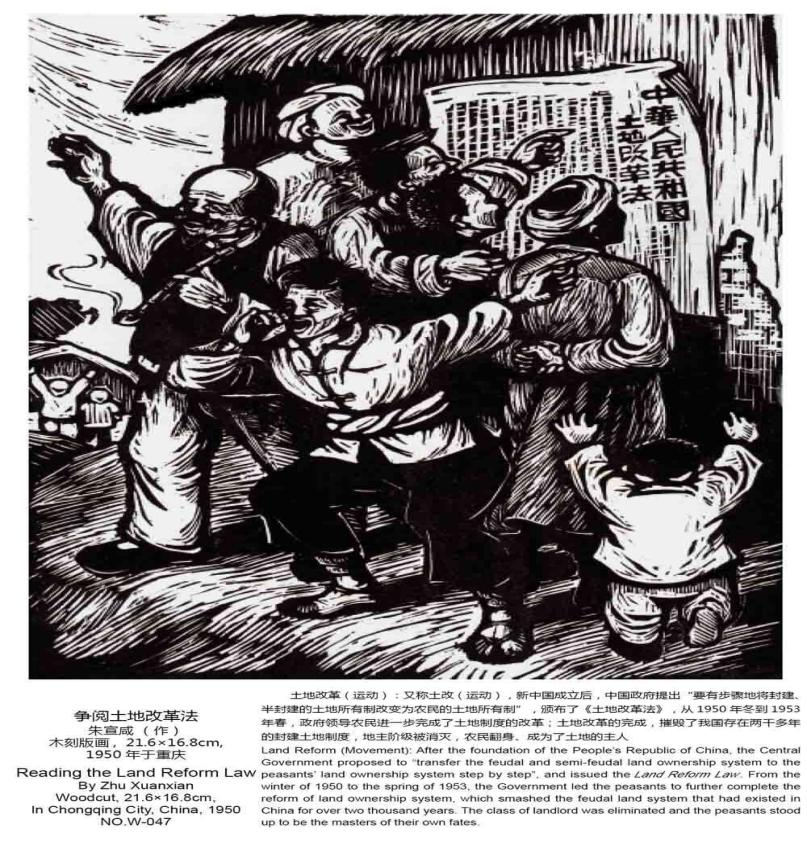

图四争阅土地改革法(图片来源:新华社)

毛泽东在评价土地改革运动的成就时这样说道:“要肯定这个伟大的成绩。我们的解放战争,主要就是靠这一亿六千万人民打胜的。有了土地改革这个胜利,才有了打倒蒋介石的胜利。”

桂ICP备05004842号

桂ICP备05004842号